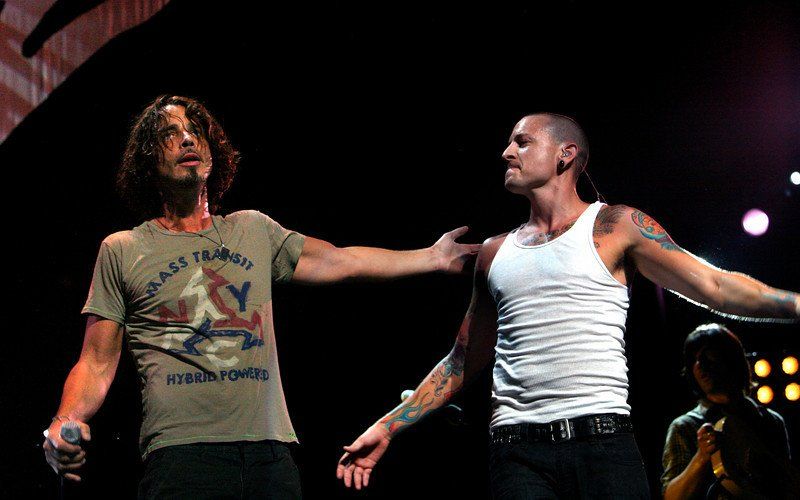

Los suicidios de Chris Cornell y de Chester Benington sacudieron el mundo de la música en los meses pasados. Dos grandes que se van abruptamente, dejando un vacío igual de grande en todos. Entonces, cabe preguntarse: ¿La música más poderosa siempre nace del dolor más tortuoso?

Cuando una estrella del rock muere, su obra y su pasado parecen renacer y cobrar vida nueva. Es como si la descomposición del cuerpo provocara el renacimiento de lo inmaterial. Como si nuestra desesperación por aferrarnos a la música del que parte fuera una negación de la muerte, una forma de inmortalizarlo contra su voluntad.

Las estrellas de rock son complicadas de definir en nuestro imaginario. Elevadas al Olimpo como arquetipos del triunfo de la música y el amor por encima del sufrimiento y la ira, provocan que nos caigamos con fuerza cuando ellas deciden dejarse caer abruptamente.

Esas personas que parecían haberlo ganado todo, que parecían indestructibles a pesar de que vivieron décadas luchando por no auto-destruirse, esas personas que a nuestros ojos no pueden morir porque nos deben y tienen que seguir alimentándonos, en el fondo también son personas, y para nadie debería ser un secreto que sufren, mucho. Pero es ahí que nos damos cuenta, cuando se derrumban.

Chris Cornell y Chester Bennington, las dos pérdidas más recientes del mundo del rock.

Es curioso pensar que justo antes de quitarse la vida, las estrellas de rock aparentan estar atravesando su mejor momento. Quizás lo reflejan por convencerse a sí mismas de que vale la pena seguir adelante. Quizás en el fondo les deja de funcionar la caja de resonancia que ayuda a aliviar su sufrimiento. Quizás lo dicen por hacernos creer a nosotros que todavía pueden seguir entregándose con su música.

Kurt Cobain dio una entrevista a la revista Rolling Stone un par de meses antes de dispararse, en la que dijo que «el éxito no apesta». Janis Joplin decía estar enamorada y contenta con sus planes de grabar un disco nuevo justo antes de que la encontraran sola y sin vida en un cuarto de hotel. Chris Cornell había publicado un nuevo disco solista y había vuelto a subirse a los escenarios para cantar con Soundgarden y Audioslave antes de ahorcarse. Chester Bennington pretendía hacernos ver que podía reírse de la depresión que lo aquejó durante toda la vida en su última entrevista, poco antes de seguirle los pasos a Cornell el día en que éste hubiese cumplido 53 años.

¿De dónde viene ese afán de encubrir el dolor? ¿Por qué si las estrellas de rock son el modelo de vida que millares de personas ansían, parecen derrumbarse bajo su propio peso y el de sus apariencias? ¿Qué les obliga a mentirse a sí mismas, si se supone que en su música reside una verdad que ilumina a quienes la adoptamos en nuestras bandas sonoras?

A raíz de las muerte de Bennington, más de una voz se alzó entre todas las otras voces cargadas de congoja para reclamar con furia que había sido demasiado. «Suicidarse es cobarde», o «es un acto egoísta», denunciaron el guitarrista de Korn y el antiguo tecladista de Marilyn Manson. Ellos, indignados por seguir aguantando lo que derribó a sus pares, decidieron rebelarse y gritarle al mundo algo que era evidente: que los rockeros deben pelearse constantemente con sus propios demonios para que la música brote y los fans los aplaudan.

Kurt Cobain backstage. Foto de Kevin Mazur.

Algo dentro del juego falla entonces. Algo en el balance se resquebrajó hace rato sin que nos demos cuenta. Se supone que las estrellas de rock nos gustaron en un inicio por desgajarse con su música demostrando que no le deben nada a nadie, que se estaban empoderando a sí mismas para sanar el sufrimiento que la vida les había chantado. Se supone que nos gustaron por encontrar una forma de embalarnos a todos con sus propias luchas, con su afán de componer para sí mismos. Y se supone que es ahí donde radica su genialidad: en haber podido convertir en combustible para muchos lo que los hacía humanos a ellos.

Sin embargo, algo de todo eso se convirtió en negocio y en entretenimiento más tarde que temprano. Y entonces se nos olvidó la música, lo que le dio sentido a todo en un origen. Algo anda mal si comenzamos a agradecer por la música, después de que se quitan la vida y dejan atrás todo lo que pelearon por conseguir con ella. Algo anda mal, definitivamente, si empezamos a glorificar a una persona por su obra una vez que se suicida y deja atrás a su familia y a sus esperanzas.

Las estrellas de rock no son nuestros gladiadores, ni son carne de cañón para nuestro propio sufrimiento. Y definitivamente, no deberían ser consideradas más grandes una vez que se quitan la vida.

Chris Cornell decía en una canción de Audioslave: «I am not your rolling wheels / I am the highway / I am not your carpet ride / I am the sky».

Tal vez sí, la música más poderosa brota del dolor más tortuoso. Tal vez esa sea una verdad de la vida y del arte que tengamos que afrontar y respetar. Y en el fondo, deberíamos tener claro que si ese es un camino válido, sirve para crear y florecer. En eso deberíamos inspirarnos para crecer y admirar a los músicos. No para seguir deformando a los artistas bajo el peso de «la fama», sino para tomarlos como referentes de que es aquí y ahora, mientras respiramos, que tenemos el poder de levantarnos de cualquier cosa que nos pese y decirnos a nosotros mismos: «I am the Highway».